メロディ

公開日:2025/4/18

こんにちは、作曲家・DTM講師の立川です!

突然ですが、作曲において

「感覚だけのメロディ作りには限界がある…」

と悩んだことはありませんか?

「フレーズが思い浮かばない…」

「コードから音が外れてる気がする…」

「イメージ通りのメロディが作れない…」

「もっと良いメロディにしたい」

そう思って音楽理論を

勉強し始める方は多いです。

結論から言うと、音楽理論を知れば、

メロディ作りの質は高まり、

もっと効率的に、たくさんの曲が作れます。

しかし、いざ音楽理論を勉強するとなると、

「何から学べば良いのか分からない…」

と悩むことも少なくありません。

「説明が難しすぎる…」

「自分のレベルに合わない…」

「情報がたくさんで混乱する…」

など、独学で調べるのは一苦労です。

結果的にそれが作曲の挫折につながり、

すごくもったいないことだと思います。

そこで、今回は

全く理論を知らない初心者から

さらに良い曲を作りたい上級者まで、

メロディ作りの理論の数々を

レベルに合わせて実践できる形で

まとめてみました。

この記事を読むだけでも、

「理論に当てはめるだけでメロディが思いつく」

という状態に近づけます。

ぜひ最後まで気軽に

ご覧いただけたら嬉しいです。

「良いメロディを作りたい!」

と思う人はたくさんいますが、

「そもそも良いメロディとは何か?」が

具体的に分かる方は少ないと思います。

ここで、良いメロディに共通する

3つの条件を紹介していきます。

聴きやすいメロディにするには、

メロディの区切れ目を作ることです。

フレーズとフレーズの隙間で

歌手の息継ぎを意識するように

休符を入れると良いでしょう。

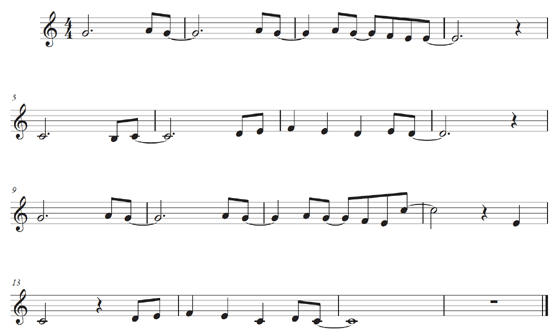

良くないメロディの例として、

わざと休符のないメロディを作りました。

文章に句読点を入れるのと

読みやすくなるかと思います。

メロディ作りも同様で

フレーズ同士の隙間をもうけて

メロディを聴きやすくするのが大事です。

メロディ内の次の音への進み方は、

メロディの印象を左右するポイントです。

音の進み方は主に2種類

順次進行(隣り合う音へ進む)と

跳躍進行(離れた音へ跳ぶ)がありますが

自然と聴きやすくするには、

なるべく近い音・同じ音へ進むと

メロディが滑らかになります。

逆に、聴きづらいメロディの特徴は

“常に過度な跳躍がある”ことです。

“常に過度な跳躍がある”メロディを

良くない例として作ってみました。

もちろん、メロディ内で跳躍するのが

決してダメなわけではありません。

滑らかな順次進行の中で

ふと跳躍を入れると音が目立ち、

聴き手の耳を惹きつけます。

ですが、常に過度な跳躍ばかりだと、

メロディが途切れて不自然に聴こえ、

メロディアスさを失うので注意です。

ヒット曲のメロディを聴くと、

覚えやすい・キャッチーなのが特徴です。

覚えやすいメロディを作るコツは、

同じリズムのフレーズの繰り返しです。

実際にメロディを作ってみました。

シーケンス(共通のリズムのフレーズ)

メロディ作りでとても大事な手法です。

同じリズムの繰り返しを用いた

実際のメロディの作り方については、

以下の記事でも解説しております。

関連記事最も簡単なメロディの作り方!

関連記事最も簡単なメロディの作り方!良いメロディを作るなら、

スケール、コード、リズムという

3つの視点は欠かせません。

なぜなら、メロディは

「スケール上の音」を

「コードに合わせて」

「リズムに乗せる」ことで

出来上がるものだからです。

ですので、これら3つの要素を理解し、

バランスよく組み立てられると、

メロディは自然と魅力的に作れます。

では、それぞれ順番に見ていきましょう。

メロディを作るときは、

何の音を使うかを決める必要があります。

その基準となるのがスケール(音階)です。

スケール(音階)とは簡潔にいうと、

音程の決まりに基づいて

並べられた音の集まりです。

メロディ作りにおいて、

スケール選びはとくに重要です。

メロディ作りでよくある悩みが、

「メロディに統一感がない…」

「バラバラに聞こえる」などです。

まずは、こちらを用意しました。

《統一感のないメロディ》

いかがでしょうか

無秩序な音の並びとなっており、

メロディとして聴こえづらいです。

メロディに聴こえづらい原因は、

スケールを意識せずに

音を選んでいるからです。

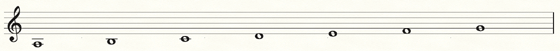

次に、Cメジャースケール

(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ)の

7音から音を選んだメロディです。

《Cメジャースケールを使ったメロディ》

いかがでしょうか。

統一感のある自然な響きで

違和感なく聴こえます。

では、このメロディの中に

スケールから外れた音(ソ♯)を

混ぜてみました。

《Cメジャースケール+ソ♯のメロディ》

予想外の不安定な響きが生まれますが、

決して使ってダメな音には聴こえません。

スケールを中心に考えてるので、

あえてこの不安定な響きを

スパイスとして効果的に使用できます。

このように、スケールを理解していれば、

どの音を選べば自然なメロディになるかが

わかるようになります。

逆に、スケールを知らないと、

感覚だけで使う音を選ぶことになり、

結果的にメロディ作りにも時間がかかります。

スケールは、曲の雰囲気を決める重要素です。

なぜなら、どのスケールを選ぶかによって、

メロディの印象が大きく変わるからです。

例えば、明るい雰囲気のメロディ作りには、

メジャースケールを使用すると良いです

《メジャースケールを使ったメロディ》

哀愁漂う雰囲気のメロディ作りには

マイナースケールが適してます。

《マイナー系のスケールを使ったメロディ》

また、スケールの種類の選択によって、

感情のニュアンス・ジャンルの特徴を

決めることもあります。

EDMやロックの楽曲では、

シンプルかつ力強いメロディ作りで

ペンタトニックスケールが多用されます。

《ペンタトニックスケールを使ったメロディ》

ジャズやブルースの楽曲では、

特有の渋い雰囲気を出すために

ブルーススケールが多用されます。

《ブルーススケールを使ったメロディ》

映画音楽やゲーム音楽では、

教会旋法(モード)が活用され、

クールな雰囲気や幻想的な雰囲気など、

独特な響きを作り出します。

《教会旋法(モード)を使ったメロディ》

このように、使うスケールを変えるだけで

全く異なる雰囲気の曲を生み出せるのです。

スケールの種類を意識すると、

メロディの方向性を決めやすくなるので、

曲作りの効率化にもつながります。

メロディは単体で存在するのではなく、

必ずコード(和音)の上で響いています。

ですので、コードが変わると

同じメロディでも印象が変わります。

同じメロディに異なるコードをつけて、

響きを比較してみました。

同じ「ド」という音を弾いても、

伴奏がCコード(ド・ミ・ソ)なら明るく、

Amコード(ラ・ド・ミ)なら切なく聴こえます。

私自身、コード(和音)は

”メロディに着せる洋服”のような

役割だと思ってます。

どんな洋服を着るかで

人物の印象が変わるように、

メロディの印象を決める上でも、

コードの存在は大きいです。

では、コードを意識すると

メロディはどう変わるを

順番に見ていきます。

自然な響きのメロディを作る際は、

コードの構成音(コードトーン)を意識すると、

安定感あるフレーズを作りやすいです。

例えば、Cコード(構成音:ド・ミ・ソ)の上で

「ド」や「ミ」や「ソ」をメロディに使い、

Gコード(構成音:ソ・シ・レ)に切り替わる際

「ソ」や「シ」や「レ」に着地すると、

スムーズな流れになります。

《コードトーンを意識したメロディ》

コードトーンを意識すると、

コードとメロディのズレを解消できるので、

耳馴染みの良いメロディになります。

ただし、コードトーンだけでは

単調なメロディになりがちです。

そこで、コードに含まれない音

(ノンコードトーン)を活用して、

メロディに動きや感情を加えます。

Cコード(構成音:ド・ミ・ソ)の上で

「ド→レ→ミ」と進んだり、

Gコード(構成音:ソ・シ・レ)の上で

「ド→シ」へ解決したりすると、

印象的なメロディになります。

《ノンコードトーンを意識したメロディ》

このように、ノンコードトーンを使うと、

より洗練されたメロディ作りができ、

楽曲の完成度が向上します。

ただし、ノンコードトーンばかり使うと、

気持ち悪い響きのメロディになりがちです。

上手に使いこなせるには

ある程度の訓練が必要です。

メロディの印象は音高(ピッチ)だけでなく、

リズムによっても大きく変わります。

以下3つは同じ音の並びですが、

リズムだけ変化させています。

《メロディ①:疾走感あるリズム》

《メロディ②:ゆったりしたリズム》

《メロディ③:跳ねたリズム》

音符を長く伸ばすのか、細かく刻むのか、

アクセントをどこに置くかなど、

リズムの工夫もメロディ作りのキモです。

リズムはジャンルごとに特徴があり、

ジャンルに適したリズムを使うことで

各ジャンルの雰囲気を曲に反映できます。

先ほどの3つのメロディにそれぞれ、

ジャンル毎のオケを加えたものです。

《メロディ①:疾走感あるRock風アレンジ》

《メロディ②:バラードなPops風アレンジ》

《メロディ③:おしゃれなJazz風アレンジ》

ジャンルに合わないリズムのメロディは

その後のアレンジ作業が難しくなります。

ですので、楽曲制作をする際は、

ジャンル毎のリズムを把握して

メロディに反映させることが大切です。

歌詞を自然と聴かせるためにも、

言葉のアクセントに合うように

メロディのリズムの工夫が大切です。

例えば、「君が好き」という歌詞を

「きーみがすーき」のような

本来の言葉の抑揚とズレたリズムにすると、

不自然で歌いにくいメロディになります。

特にポップスの歌モノの楽曲制作では、

歌詞の言葉の流れを考えて

メロディを作る必要があります。

その際にリズムを意識することで

歌詞とメロディの一体感が生まれ、

より覚えやすくて印象的な楽曲になります。

メロディ作りのレパートリーを増やすと、

いつも同じようなメロディになる

マンネリ化を防ぐ効果があります。

作曲を続けていくと、

「どれも似たようなメロディになってしまう…」

と悩むことがあります。

メロディがマンネリ化する理由として、

自身の中で決まったメロディの作り方に

頼りすぎていることが原因のひとつです。

ですので、メロディ作りの幅を広げるために、

多様なメロディ作りのアプローチを知り、

意識的に自身の作曲に取り入れるのが重要です。

いつも同じスケールを使用している場合は、

スケールを変えてメロディを作ると、

曲の雰囲気に変化をつけやすいです。

今回はポップス作曲でよく使われる

4つのスケールを紹介します。

メジャースケールで最も知られているのは、

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」です。

明るい響きのスケールです。

ド(C)の音から始まっているので、

Cメジャースケール(C Major Scale)

と呼ばれています。

![]()

《Cメジャースケールで作ったメロディ》

明るい響きのメロディに

なったかと思います。

次に、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」を

「ラ」から並び替えます。

「ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ」です。

暗い響きのスケールです。

ラ(A)の音から始まっているので、

Aナチュラルマイナースケール

(A Natural Minor Scale)

と呼ばれています。

《Aナチュラルマイナースケールで作ったメロディ》

暗い響きのメロディに

なったかと思います。

ちなみに、どちらも構成音は全く同じですので、

メロディだけで明るさ・暗さを出すには

どうすればいいかと疑問かもしれません。

こちらの動画でコツを解説しました。

さきほどのメジャースケールと

ナチュラルマイナースケールは

7音で構成されたスケールでした。

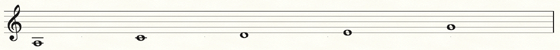

対して、ペンタトニックスケール

(Pentatonic Scale)は

5音で構成されたスケールです。

Cメジャーペンタトニックスケール![]()

Aマイナーペンタトニックスケール

ちなみにペンタトニックスケールは

郷愁感が出るスケールだとよく言われます。

そのため、童謡や歌謡曲で

使われることも多いです。

実際にメロディを作ってみました。

また、作曲初心者の方は、

音数の少ないペンタトニックスケールのほうが

曲が作りやすくなるケースもあります。

メロディに使う音が絞れたり、

その後のコード付けが楽になる

メリットがあります。

コード進行を先に決めて

メロディを作る方法は、

コードに自然と馴染む

メロディが生まれやすいです。

作り方の手順としては、

コード進行を決める

↓

コードトーンを使う

が主な流れです。

メロディを作る前に重要なのが、

まずコード進行を決めることです。

コード進行とは、曲中でコードが

どのように移り変わっていくかの

流れを示すものです。

どんなコード進行を選ぶかが、

出来上がる楽曲の雰囲気や情感を

大きく左右します。

例えば、ポップスでよく使われる

「I-V-VIm-IV」進行

(Key=CだとC-G-Am-F)は、

明るくキャッチーな印象を持ちます。

《「 I -V -VIm - IV」進行の楽曲》

一方で、こちらも代表的な

「VIm - IV - I -V」進行

(Key=CだとAm-F-C-G)は、

切ない雰囲気やロック系の曲作りに好まれます。

《「VIm - IV - I -V」進行の楽曲》

コード進行を決める際のポイントは、

作りたい曲のジャンルや

イメージを明確にすることです。

バラード系のPopsならカノン進行、

王道のトランス系EDMなら小室進行など、

目的に合ったコード進行を選ぶことで、

その後のメロディ作りがスムーズになります。

自分の使いやすいコード進行をいくつか知ってると、

メロディのアイデアを生み出しやすくなります。

コード進行が決まったら、

次はコードトーンを活かして

メロディを組み立てていきます。

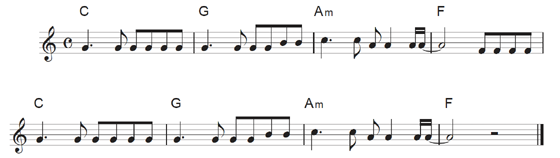

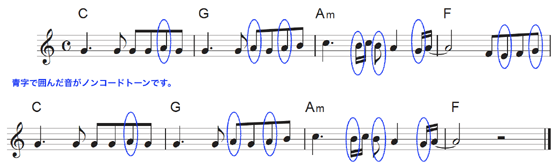

例えば、コード進行「C-G-Am-F」上で

メロディを作っていく場合、

各コードの構成音は、以下の通りです。

C(ド・ミ・ソ)

G(ソ・シ・レ)

Am(ラ・ド・ミ)

F(ファ・ラ・ド)

各コードでコードトーンのみ使うと、

こんなメロディになります。

コードに沿って作っているので

自然な響きとなります。

ただし、コードトーンだけしか使わないと

メロディが単調になりがちなので、

適度にノンコードトーンを加えます。

より表情豊かなメロディに仕上がりました。

特に、コードが切り替わる小節の頭拍や

強拍(1拍目・3拍目)には

コードトーンをしっかり配置すると良いです。

すると、コード進行とメロディが噛み合いながら

ノンコードトーンも使いこなせるので、

より自由なメロディ作りができます。

リズムからメロディを作る方法は、

普段とは違った印象のノリがある

フレーズを生みやすいです。

作り方の手順としては、

リズムパターンを決める

↓

リズムパターンにメロディを乗せる

が主な流れです。

まずは、楽曲のテンポやビートを決めます。

ジャンルによってビートやテンポ感は様々です。

作りたい曲に合わせて適切に選びます。

テンポとビートが決まったら、

リズムパターンを決めます。

手拍子をとりながら口ずさんだり

DTMで打ち込んだりすると良いです。

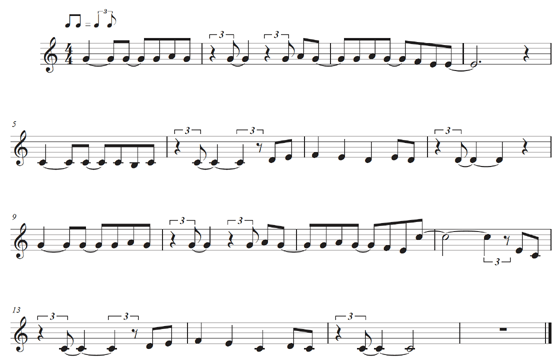

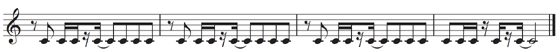

今回はおしゃれなR&Bをイメージして、

以下のようなリズムパターンです。

BPM=108、16ビートとします。![]()

さらに、シンコペーションや休符を入れると、

よりグルーヴ感のあるリズムパターンを

作りやすいです。

先ほどのリズムパターンに

シンコペーションと休符を入れたものです。

決めたリズムパターンに乗せて

音高(ピッチ)をつけていきます。

「ラ・シ・ドー」などと口ずさんだり、

打ち込んだ音をピアノロールで調整すると

良いでしょう。

大切なコツが、

リズムの特徴に合わせて

音高の進み方を調整することです。

・短い音符では順次進行(隣り合う音へ進む)や同音連打

・長い音符では跳躍進行(離れた音へ跳ぶ)

とすると、バランスの取れたメロディを

作りやすくなります。

では、先ほどのリズムパターンに

音高(ピッチ)を加えたものです。

すでにリズムが決まっているため、

メロディが不自然になりにくく、

躍動感のあるフレーズを作りやすいです。

メロディの基本を理解したら、

上級者向けテクニックを取り入れて

より高度なメロディ作りに挑戦してみましょう。

テクニックをたくさん知っておくと、

思い浮かばないときでもフレーズが作れたり、

イメージ通りにメロディが作れます。

感情が伝わるメロディラインは、

ただ単に音を並べれば

作れるわけではありません。

音の高さ・長さ・進行などを

どう工夫するかによって、

様々な感情を生むことができます。

ヒット曲のメロディでもよく使われる

テクニックをいくつか紹介していきます。

「ド→レ」のように

鍵盤上の隣り合う音に進む(順次進行)と

落ち着いた印象のメロディになるのに対して、

「ド→ミ」のように

3度以上の音高に跳ぶ(跳躍進行)と

メロディに躍動感が生まれます。

「ド→ソ」「ド→ラ」のような5度以上や

オクターブ(8度)上の大きな跳躍は、

とくにエネルギッシュさを演出します。

高音へ跳躍するメロディラインは

サビで解放感を演出する際に

使われることが多いです。

ド→ファ#、ソ♭→ドなど

増4度(減5度)が連続する進行は

不安・恐怖感を演出します。

増4度(減5度)は別名で

トライトーンとも言われています。

同じ音を多用し音数を多くすることで

リズミカルな曲に仕上がります。

速いテンポの楽曲で同音連打を使うことで、

メロディーに勢いや疾走感を与えられます。

ボカロ曲やラップなどは

言葉数が多い傾向にあるので、

同音連打の使用頻度が高いです。

語りかけるようなメロディを作るのにも

効果的なテクニックです。

ロングトーン(長い音符)を使用すると、

言葉の響きを際立たせることができます。

特にサビのメロディで使用することが多いです。

感情がより聴き手に伝わりやすくなります。

では、さきほど紹介した

同音連打・シーケンスと組み合わせて

ロングトーンのメロディを作ってみました。

ロングトーンと同音連打を組み合わせで、

強い感情表現&語りかけの対比が生まれ、

メロディをドラマチックに展開できます。

フレーズ終わりの音の進行を意識すると、

会話のようなニュアンスをメロディに与えられます。

具体的には、上行で疑問・投げかけ、

下行で応答・うなずきのようなニュアンスです。

実際にメロディを作ってみました。

メロディの説得力を出す上で

有効なテクニックです。

単調なリズムのメロディは、

聴き手にとって退屈になりがちです。

特に最近のヒット曲のメロディは、

SNS上で一瞬聴いても印象に残るよう、

リズムの創意工夫がすごいです。

プロフェッショナルな仕上がりにするため、

ノリの良いメロディ作りに必要な

リズムテクニックをいくつか紹介します。

シンコペーション(Syncopation)とは、

弱拍(2・4拍目)や裏拍に

アクセントを置くリズム手法です。

強拍(1・3拍目)の頭にアクセントを置くのを、

前の拍から次の拍へ音を繋げることで

アクセントが拍をまたぐリズムとなります。

俗に“リズムを食う”とよく言ったりします。

《シンコペーションを使用した楽曲》

シンコペーションの有り無しで

メロディを比較してみます。

《シンコペーションを用いたメロディ》

《シンコペーションを用いてないメロディ》

シンコペーションは

現代の様々な音楽ジャンルに多用され、

グルーヴ感を生む重要テクニックです。

「シンコペーション」とほとんど似た言葉で

「アンティシペーション(Anticipation)」

というのがあります。

厳密にはすこし意味が異なるのですが、

拍をまたぐリズムということで

同じ意味で解説されることが多いです。

フレーズの始まるタイミングにこだわるのも

グルーヴ感のあるメロディを作るコツです。

アウフタクト(Auftact)は、

フレーズの始まりを小節の頭(1拍目)ではなく、

前の小節の終わり(3・4拍目など)から

少し早めて始める技法です。

始まるタイミングを早めることで

メロディに助走をつけるような効果があります。

アウフタクトの有り無しで

メロディを比較してみます。

《アウフタクトを用いたメロディ》

《アウフタクトを用いてないメロディ》

「アウフタクトによって疾走感が生まれ、

軽快な印象のメロディになります。

また、歌詞の流れにも自然に合いやすく、

語りかけるような表現も可能です。

逆に、アウフタクトとは対照的に

フレーズの始まりを遅らせるのも効果的です。

小節の頭(1拍目)を休符にして、

フレーズの始まりを1拍目の裏や2拍目にします。

休符からはじめることで

メロディに「タメ」を作る効果があります。

休符の有り無しで

メロディを比較してみます。

《休符始まりを用いたメロディ》

《休符始まりを用いてないメロディ》

休符で「タメ」を作ることで、

次の音に向けて期待感を高めて

聴き手を引き込むことができます。

リズムフェイクとは、

元のメロディのリズムを意図的に変化させ、

より表情豊かにするテクニックです。

メロディの音高(ピッチ)は同じでも、

リズムを少し変えるだけで

新鮮な印象に変わります。

メロディが単調に感じた際は

リズムフェイクを取り入れると

新たな魅力を引き出すことができます。

実際にメロディをリズムフェイクしてみました。

リズムフェイクは本来、

JAZZやR&Bなどで定番の手法ですが、

ポップス(特にバラード)でも効果的です。

歌詞のニュアンスを強調したり、

より豊かな表現を可能にします。

リズムフェイクをする際は

シンコペーションやアウフタクト、

休符始まりなどを活用すると良いでしょう。

フックソング(HOOK SONG)とは、

K-POPやEDMの楽曲で定番の手法です。

短いリズムの同じフレーズを繰り返すことで

ノリのある覚えやすいメロディになります。

《フックソングの参考楽曲》

実際にフックソング作りのコツを

解説してみました。

独特のリズムを生み出せるので、

中毒性のある楽曲に仕上がることもできます。

ノンコードトーン(非和声音)の種類を理解すると

スケールから外れた音でも使いこなせます。

本来、スケールから外れた音を

メロディに使用してしまうと、

不協和な響きを生んでしまうものです。

ですが、ノンコードトーンを意識すれば、

メロディにスパイス的な役割を果たします。

今回は代表的な3種類のノンコードトーン、

・経過音

・刺繍音

・倚音

を紹介していきます。

経過音(英:Passing Note)は、

コードトーン同士を繋ぐ

ノンコードトーンです。

たとえば、「ソ→ラ」に解決する際に

「ソ→ソ♯→ラ」と経過音を入れられます。

実際に経過音を使って

メロディを作ってみました。

刺繍音(英:Neighbor Tone)、

同じ音(コードトーン)に対して

2度上下(鍵盤で見ると隣の音)の

ノンコードトーンです。

たとえば、ソに対して、

「ソ→ファ♯→ソ」や

「ソ→ラ♭→ソ」と刺繍音を入れられます。

実際に刺繍音を使って

メロディを作ってみました。

倚音(いおん)(伊:Appoggiatura)は、

次の音が2度上下のコードトーンに解決する

ノンコードトーンです。

たとえば、ミに対して、

「レ♯→ミ」や「ファ→ミ」と

倚音を入れられます。

実際に倚音を使って

メロディを作ってみました。

コード進行からのメロディ作りは、

スケールを基にしたメロディとは

一味違ったフレーズを生むことがあります。

少し難易度は高めですが、

実践的なメロディアプローチを

いくつか紹介します。

循環コード(ループして使えるコード進行)では

あえて同じフレーズを繰り返すメロディが

効果的です。

これは、私がEaglesの名曲

『Hotel California』から

インスピレーションを受けたメロディ術です。

メロディは主に2音しか使用してないですが、

コードが次々と変わっていくのが特徴です。

ゆえに各コードのテンションノートを多く含み、

洗練された響き・独特の雰囲気が生まれます。

実際にメロディを作ってみました。

(※原曲のコード進行とは少し異なります)

対旋律(カウンターライン)とは、

主旋律とは別に独立したメロディを

主旋律を効果的に補う役割で作る技法です。

心地よい対旋律を作る上で欠かせないのが、

主旋律とのハーモニーを意識することです。

そのためにも、コード進行の流れや

コードトーン・ノンコードトーンを

上手く活用することが大事です。

実際に対旋律を作ってみました。

楽器演奏と同じように、

メロディ作りも練習が大切です。

メロディ作りは感覚的なものと

思われがちですが、

繰り返し練習することで

スキルが上達していきます。

今回はメロディ作りの上達におすすめな

3つの練習法を紹介します。

自由にメロディを考えようとすると、

選択肢が多過ぎて逆に作曲しづらいことがあります。

そんなときは、あえて条件を制限して作曲すると

アイデアを引き出しやすくなります。

こちらは「好きな曲と同じリズムを使う」と制限し、

音高を自由に変えてみる練習方法です。

好きな曲のリズムパターンも分析でき、

一石二鳥なメロディ練習法です。

「好きな曲と同じコード進行を使う」と制限すると、

コードの響きからメロディが生まれやすくなります。

コード進行に合わせて鼻歌で作れたりするので、

おすすめな練習方法です。

以下のように、コードトーンなどを活用すると

メロディが作りやすくなります。

ヒット曲には共通して使われる

定番のコード進行が数多くあります。

ですので、プロの楽曲に共通する

メロディとコードの法則性が

繰り返し練習することで

自然と身につきやすくなります。

通常のメロディフェイクは

原曲の雰囲気を残さなければいけませんが、

あえて原曲が分からないくらい

激しくフェイクすることで、

発想の幅を広げられる練習法です。

ここまで学んだ様々なメロディテクニックを

自由に実践して試せるので、

自身の作曲にも活きやすくなります。

これまで紹介した理論を駆使すれば、

感性に頼って思いつくよりも

効率良くメロディが作れるようになります。

「理論を知ると自分の感性が失われる」

「理論に縛られてオリジナリティがなくなる」

とよく言われますが、

実際は理論を知れば知るほど

メロディ作りの幅も広がり、

作曲自体もすごく楽しくなります。

メロディの作り方をたくさん知れば、

作曲でのマンネリ化も防げます。

今回紹介したメロディ作りのテクニックを

いきなり全て実践できるようになるのは

なかなか難しいと思います。

ですので、少しずつでもいいので、

”メロディ作りを継続的に練習していく”

これがすごく大事です。

1日1つ短いフレーズを作るだけでも、

続ければアイデアの引き出しが増えていき、

思い通りのメロディが作れるようになります。

メロディセンスは才能だけでなく

日々の積み重ねで確実に上達するものです。

毎日少しずつ練習しながら、

自分らしいメロディを作る力を鍛えていきましょう!

最後までご覧いただきありがとうございました。

記事の著者:立川恵三

記事の著者:立川恵三

レッスン生徒数1000名以上、SNS総フォロワー数6000名以上、現役作編曲家。

東京・神奈川の音楽学校『Music School WOOD』作曲・DTM科の主任講師。

メジャーアーティストのキーボードや

FM局のラジオパーソナリティ・番組BGMや

ジングルの制作なども担当。

《著書・執筆》

・『DTM/DAW用語辞典』(シンコーミュージック)

・『キーボードマガジン』(リットーミュージック)

《制作》

・教則DVD『作曲入門』(ヤマハミュージックメディア)

・VOCALOID6 AI Megpoid SOLIDの公式デモ曲『Rise again from the ashes』

・Synthesizer V AI 花響琴 Cute 公式デモ曲『夢のかけらへ』

・Synthesizer V AI 花響琴 公式デモ曲『FLYING SHIP』

《番組》

・NHK『漫画家イエナガの複雑社会を超定義』への楽曲提供・技術アドバイス。

・FM東京『News Sapiens』への出演と明石ガクトさんのコーナーのOPジングル。

・国産DAWソフト『ABILITY』や人気ボーカロイド『Megpoid』等を開発する『株式会社インターネット社』とのYouTubeチャンネル『WOOD作曲・DTM倶楽部』にて司会・進行。

《プロモーター》

・海外DAWソフトメーカー『Lunacy Audio』社の製品『CUBE』と『BEAM』

・KORGシンセサイザー『NAUTILUS』

講師プロフィールはこちら

「1曲を完成させたい」

「SNSでバズる曲を作りたい」

「プロ作家を目指したい」

そんなあなたへ。

Klabo Musicの無料動画講座では、

現役プロ作曲家が実際に行なっている

10個以上の“即使える”テクニックを、

2本の実践セミナー(合計2時間超)に凝縮して

今だけ期間限定で無料公開中です。

✅DTM初心者でもゼロから曲が作れる!

✅作曲の“質・量・スピード”が一気にアップ!

✅誰でも再現可能な“プロ作曲家のセンス“を習得

📥登録はとてもカンタン・完全無料。

下のボタンからメルマガ登録だけで、

今すぐ視聴をスタートできます!

🔶この無料プレゼントは 期間限定です。

次回の配布は未定。お早めにご視聴ください!